ビジネスローンと個人ローンの違いを理解する

事業資金を調達する方法として「ビジネスローン」と「個人ローン」がありますが、それぞれの仕組みや適用ルールには大きな違いがあります。経営者や財務担当者が正しく理解しておくことで、資金調達の選択肢をより適切に判断できます。

利用目的の違い

ビジネスローンはあくまで事業資金のために設計された金融商品であり、設備投資、仕入れ、運転資金などに限定されます。私的な生活費や消費目的での利用は認められていません。一方、個人ローンは自由な用途が前提で、生活費から旅行資金まで使い道を問われないのが特徴です。ただし、事業目的での利用は想定されていないため、審査基準や融資条件がビジネスローンとは異なります。

借入方法と返済条件の違い

ビジネスローンには、証書貸付型(必要な金額を一括で借り、毎月返済する方式)とカードローン型(借入枠を設定し、その範囲で繰り返し利用できる方式)があります。金融機関やノンバンクが提供しており、事業計画書や確定申告書の提出を求められるケースも多いです。返済条件は借入期間が短めに設定されやすく、事業収益に応じた返済能力が重視されます。

一方、個人ローンは基本的にカードローン型が主流で、利用者が自由に借入と返済を行えます。審査は安定収入の有無が中心となり、事業計画などの書類は不要です。

総量規制の有無

個人ローンは貸金業法による総量規制の対象で、年収の3分の1を超える借入はできません。これにより、過剰な借入を防ぐ仕組みが設けられています。

一方、ビジネスローンは総量規制の対象外です。年収の3分の1を超える金額でも、事業の実態や返済能力が認められれば融資が可能です。ただし、返済計画が甘いと資金繰りを悪化させるリスクもあり、法人や個人事業主にとっては慎重な利用が求められます。

まとめ

ビジネスローンは「事業用に特化した資金調達手段」、個人ローンは「自由度の高い生活資金の融資」という性質を持っています。事業運営に必要な資金を確保するなら、利用目的や返済条件の違いを踏まえ、適切なローンを選択することが重要です。

個人事業主がビジネスローンを利用するメリット

融資スピードが速い

個人事業主にとって、突発的な資金需要にすぐ対応できる点は大きな利点です。多くのビジネスローンは、申込から融資実行までの期間が短く、最短で即日入金されるケースもあります。入金までの待ち時間が短いことで、仕入や外注費の支払い、急な設備投資などに柔軟に対応できます。

無担保・無保証での利用が可能

通常、銀行融資では不動産や保証人が求められる場合が多く、手続きが煩雑になりやすいです。一方、ビジネスローンでは担保や保証人を必要としない商品が多く、必要書類もシンプルなケースが目立ちます。これにより、迅速に申込ができるだけでなく、事業開始間もない個人事業主でも活用しやすい点がメリットです。

年収の3分の1を超える資金調達が可能

消費者向けローンは総量規制の影響で「年収の3分の1」を超える借入ができませんが、事業資金に特化したビジネスローンは総量規制の対象外です。事業計画が明確で返済能力が認められれば、より大きな金額の融資を受けられる可能性があります。これにより、規模の拡大や新規プロジェクトへの投資といった成長戦略を後押しできます。

資金使途が明確化されやすい

ビジネスローンは「事業資金に限定」という制約があるため、使途が明確になります。結果として、資金管理がシンプルになり、経費計上や税務処理の際に混乱が少なくなります。経営者や財務担当者が資金繰りを把握しやすくなる点も大きな利点です。

銀行融資の前段階として活用できる

事業実績が浅く銀行融資の審査に通りにくい個人事業主でも、ビジネスローンを利用して返済実績を積むことで信用力を高められます。将来的に銀行融資を検討する際、資金管理や返済能力を示す証拠となり、審査に有利に働く可能性があります。

これらのメリットは、資金需要の即応性と柔軟性を求める個人事業主にとって非常に有効です。ただし、調達額や条件は事業計画や返済力に依存するため、あらかじめ資金繰りを精緻に立てておくことが重要です。

ビジネスローンを個人が利用するデメリット

銀行融資に比べて金利が高い

ビジネスローンは融資スピードが速く、無担保・無保証人で利用できるケースが多い一方で、そのリスクを金融機関が負担する分、金利が高めに設定されています。銀行の事業融資が年1〜2%台の低金利であるのに対し、ビジネスローンは5%以上、場合によっては10%を超える金利になることもあります。短期的な資金需要には対応しやすい反面、長期的に利用すると返済総額が大きく膨らみ、資金繰りを圧迫する可能性があります。

借入可能額の上限が低い

ビジネスローンは審査が比較的柔軟である代わりに、融資額の上限は低めです。数百万円から1,000万円程度にとどまるケースが多く、銀行のように数千万円規模の融資は期待できません。大規模な設備投資や新規事業の立ち上げといった資金需要には不向きであり、あくまで運転資金や一時的な資金補填が中心になります。法人経営者にとっては、成長戦略を描く上での資金調達力に限界がある点は大きなデメリットです。

信用情報や将来の融資審査への影響

ビジネスローンでの借入状況や返済履歴は信用情報機関に登録されます。返済遅延や残高の多さは将来の銀行融資の審査に不利に働き、必要な時に十分な資金調達ができないリスクを抱えることになります。特に法人化を検討している場合、過去の個人事業主としての借入状況が法人設立後の信用に影響を及ぼすこともあり得ます。短期的な利便性を優先して安易に利用すると、中長期的な事業計画に支障をきたす恐れがある点に注意が必要です。

返済計画が立てづらい

ビジネスローンは短期返済を前提とする商品が多く、月々の返済負担が大きくなる傾向にあります。事業収益が安定していない段階で多額の借入をすると、返済原資を確保できず、資金繰りが悪化するリスクがあります。特に個人事業主は事業と生活資金が密接に結びついているため、返済遅延が生じると個人の信用にも直結し、経営だけでなく生活基盤まで揺らぐ可能性があります。

税務処理の複雑化

ビジネスローンの利息は経費計上できるものの、仕訳や処理を誤ると税務調査で指摘を受けるリスクがあります。個人の生活費と事業資金が混在しやすい個人事業主の場合、ローンの利用目的や返済を明確に区分して管理しなければなりません。法人と比べると会計処理の曖昧さが残りやすく、適切な記帳や顧問税理士との連携が不可欠になります。

個人事業主がビジネスローンを利用する流れ

必要書類の準備

個人事業主がビジネスローンを利用する際には、最初に必要書類を揃えることが重要です。多くの場合、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、確定申告書の控え、開業届、事業計画書、資金繰り表などが求められます。直近の収支を示す書類や入出金明細も重視されるため、銀行口座や会計ソフトでのデータ管理を整えておくと審査がスムーズに進みます。

申込から審査までの手順

申し込みは金融機関の窓口だけでなく、インターネットからも可能です。入力内容や提出書類をもとに審査が行われ、事業の収益性や信用情報がチェックされます。特に、過去の返済履歴や現在の借入状況は重視されるため、延滞や過剰債務があると審査が不利になります。審査結果は通常、数日以内にメールや電話で通知されますが、即日対応可能な商品もあります。

契約手続き

審査を通過したら契約手続きに進みます。契約時には融資額・金利・返済方法などの条件を確認し、必要に応じて専用の口座を開設します。契約内容は将来の返済計画に直結するため、事業収支と照らし合わせて無理のない範囲かを必ず確認する必要があります。

融資実行の仕組み

契約完了後、融資額は指定の口座に振り込まれるか、カードローン型であれば設定された枠の範囲で自由に引き出せるようになります。利用後は約定日に合わせて返済が発生し、遅延があると信用情報に影響を与えます。特にビジネスローンは信用力を積み上げることで次の資金調達に有利になるため、返済管理は徹底することが求められます。

実務的な留意点

資金の用途は必ず事業関連に限定されるため、私的利用は避ける必要があります。また、複数のビジネスローンを同時に利用すると管理が煩雑になりやすいため、返済負担を見通した上で一本化や借換えの検討も重要です。法人化を視野に入れている場合には、今回の借入が将来の銀行融資にどう影響するかを事前にシミュレーションしておくと、長期的に安定した資金調達が可能になります。

審査で重視されるポイント

ビジネスローンを個人で利用する際、金融機関がどのような観点で審査を行うのかを理解しておくことは、融資可否を左右する重要な要素です。審査項目は多岐にわたりますが、特に以下のポイントが重点的に見られます。

信用情報と返済履歴

金融機関はまず、個人信用情報機関に登録されている情報を確認します。過去のローンやクレジットカードの利用履歴、延滞や債務整理の有無は、審査に大きく影響します。延滞がある場合や過去に債務整理歴がある場合は、たとえ現在の収益状況が良くても審査通過が難しくなります。反対に、長期間にわたって遅延のない返済履歴を積み重ねていることは大きな信用材料になります。

開業年数と事業実績

個人事業主にとって、事業を継続している年数と売上実績は重要な審査基準です。開業から間もない事業は収益の安定性が確認できないため、審査が厳しくなります。一方で、3年以上の継続や毎年の売上成長が確認できれば、返済能力があると評価されやすくなります。決算書や確定申告書の内容が安定しているかどうかも重要視されます。

収益計画と資金使途の明確さ

申込時に提示する事業計画書や資金使途の明確さも重要です。融資を受けた資金をどのように活用し、どの程度の収益改善や成長が見込めるかを具体的に説明できるかどうかが評価されます。特に短期運転資金や仕入資金など、事業成長に直結する用途は金融機関からも前向きに判断されやすい傾向にあります。

財務状況と自己資金の有無

直近の収支状況や手元資金の残高も確認されます。売上に対して過度に借入依存している状態や、自己資金が極端に不足している場合はリスクが高いと判断されやすくなります。自己資金を一定程度投入していることは、事業に対する責任感の表れとして評価されるポイントになります。

納税状況と社会的信用

税金や社会保険料の納付状況も重要です。未納や滞納があると、資金管理能力に疑問を持たれ、審査に不利となります。逆に、適切に納税を行い、社会的信用を維持していることはプラスの評価につながります。

審査では「返済能力」と「事業の持続性」の2点が軸となります。申込前には信用情報を確認し、事業計画書や資金繰り表を準備して、金融機関に対して信頼性と将来性を示すことが重要です。

利用時の注意点とリスク管理

返済計画の精緻化

ビジネスローンを個人で利用する際は、借入額と返済額のバランスを冷静に見極めることが重要です。特に個人事業主の場合、事業の売上が安定していない時期に無理な借入を行うと、短期間で資金繰りが悪化する可能性があります。返済原資を事業収益だけでなく、固定費や季節変動も考慮に入れて試算することが求められます。

過剰債務の回避

ビジネスローンは総量規制の対象外であるため、年収の3分の1を超える借入も可能ですが、それは同時にリスクでもあります。金融機関は返済能力を超えた融資を行う場合もあるため、自己判断で「どこまで返済可能か」を線引きする必要があります。返済遅延は信用情報に記録され、将来の銀行融資やリース契約に大きな影響を及ぼすため、過剰債務に陥らない自己規律が不可欠です。

利用目的の厳格な管理

借入金は事業資金に限定して使用し、私的な支出に流用しないことが鉄則です。資金使途が不明瞭だと、税務調査で経費否認されるリスクがあり、余計な追徴課税を招きかねません。事業用口座を明確に分け、資金の流れを透明化することでリスクを最小化できます。

税務処理上の留意点

借入金は「借入金」科目として計上し、利息は「支払利息」として経費処理する必要があります。経理処理を誤ると、決算数値の信頼性が損なわれるだけでなく、融資審査での評価も下がります。会計ソフトの活用や税理士との連携により、正確な処理を徹底することが推奨されます。

将来の資金調達への影響

ビジネスローンを利用している事実は金融機関の審査で必ず確認されます。特に法人化を検討する段階で残高が多いと、信用力が不足しているとみなされるケースがあります。法人化後の銀行融資や制度融資を見据えるなら、個人でのローン残高を抑え、返済実績を積み上げることが長期的な信用形成につながります。

リスクヘッジ策の導入

突発的な売上減少や災害リスクに備え、返済資金を一定割合で積立しておく、またはビジネス保険に加入するなどの対策も効果的です。返済猶予措置が必要となった際に、交渉材料として「リスク管理を行っている」という姿勢が金融機関からの信頼を高める要素になります。

このセクションでは、返済計画・債務管理・税務処理・信用力維持の観点から注意点を体系的に整理しました。短期的な資金調達ニーズに応える便利さと、長期的な信用維持のバランスを取ることが、経営者にとっての最重要課題となります。

ビジネスローン以外の資金調達手段

ビジネスローンは利便性が高い一方で、金利や融資上限の制約があるため、必ずしも最適な資金調達手段とは限りません。法人経営者や財務担当者にとっては、複数の選択肢を比較検討し、事業計画や資金繰りに適した方法を選ぶことが重要です。以下では、代表的な代替手段を整理します。

銀行融資の活用

銀行融資は金利が低く、長期的な資金調達に向いています。特に信用保証協会付き融資や日本政策金融公庫による融資は、創業期や業績が安定しない段階でも活用できる可能性があります。ただし、審査が厳格で、事業計画書や財務諸表の整備が求められる点に注意が必要です。信用力を高めるためには、日常の会計管理や税務申告を適正に行うことが不可欠です。

補助金・助成金の利用

国や自治体が提供する補助金や助成金は、返済不要の資金である点が最大の利点です。新規事業、設備投資、IT導入、人材育成など、対象範囲は広がっています。申請には公募期間があり、採択率も条件に左右されるため、事前に公募要項を確認し、専門家の支援を受けながら準備を進めることが有効です。

ファクタリングによる資金化

売掛金を早期に現金化できるファクタリングは、急な資金需要や資金繰りの改善に有効です。銀行融資に比べて審査が柔軟で、債務として計上されないケースも多いため、バランスシートへの影響を抑えながら資金を確保できます。ただし、手数料が数%から10%前後発生するため、コスト負担を考慮したうえで利用する必要があります。

クラウドファンディングの活用

商品やサービスの開発段階で資金を募るクラウドファンディングは、資金調達と同時に市場調査や顧客獲得にもつながります。購入型や投資型など形式は複数あり、プロジェクト内容によって適切な方式を選ぶことが求められます。事前の広報やプロモーションが成功の鍵となるため、マーケティング戦略と一体的に進めることが重要です。

ベンチャーキャピタル・エンジェル投資

成長性の高い事業であれば、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資を受けることも可能です。返済義務がない代わりに、株式の一部を譲渡する必要があり、経営権や意思決定に影響する点を理解しておく必要があります。急成長を狙うスタートアップに適した手段ですが、既存株主や経営体制との調整も欠かせません。

ビジネスローンに頼らず、銀行融資・補助金・ファクタリング・クラウドファンディング・出資といった複数の選択肢を組み合わせることで、金利負担の軽減や資金調達の安定化が図れます。資金調達の目的と緊急性を見極め、最適な手段を選定することが、事業の持続的成長につながります。

個人事業主から法人化を検討するタイミング

個人事業主としてビジネスローンを利用していると、ある時点で「法人化したほうが有利ではないか」と感じることがあります。融資条件や信用力、税務上のメリットなど、法人化によって得られる恩恵は少なくありません。以下では法人化を検討すべき代表的なタイミングを解説します。

融資条件をより有利にしたいとき

個人事業主の場合、ビジネスローンで借りられる金額には限界があり、金利も高めに設定されることが多いです。法人化すると金融機関からの信用度が高まり、融資の上限額が拡大したり、金利条件が下がる可能性があります。特に、事業規模が拡大し数百万円〜数千万円単位の資金を必要とする段階では、法人化によって調達条件が大きく改善されやすくなります。

取引先や金融機関からの信用力を強化したいとき

法人格を持つことで「会社」としての信頼性が高まり、取引先や仕入先との関係構築に有利に働きます。大口の取引や長期契約を検討する企業は、個人事業主よりも法人を相手にする傾向が強いため、信用力の向上は事業拡大の基盤となります。また、法人化によって銀行や信用金庫からの本格的な融資の対象となり、資金調達の選択肢が広がります。

節税や経営の効率化を図りたいとき

個人事業主は累進課税のため、所得が増えるほど税率が上がり、税負担が重くなります。法人化すると、法人税率が適用されるため一定以上の利益規模になると税金を抑える効果が期待できます。さらに、役員報酬や退職金制度を活用することで、税務上の柔軟な調整が可能になります。社会保険の加入義務や会計処理の複雑化といった負担は増えますが、長期的な利益確保や資金管理の観点ではメリットが大きいです。

従業員雇用や組織拡大を本格化するとき

従業員を雇用して組織を拡大する段階では、法人格を持つほうが給与計算や社会保険加入の面で制度的に安定します。採用活動においても「法人」であることは応募者に安心感を与え、優秀な人材を確保するための条件となることがあります。

法人化は単なる形式変更ではなく、資金調達力、税務戦略、信用力のすべてに関わる経営上の重要な判断です。事業の成長フェーズや資金需要の規模、税負担の状況を踏まえ、税理士や専門家に相談しながら最適なタイミングを見極めることが求められます。

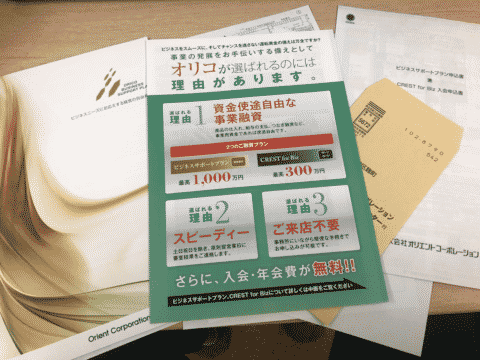

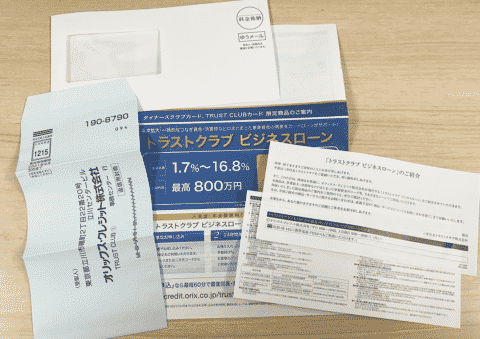

おすすめビジネスローン!資金調達の専門家が「絶対」におすすめしたいビジネスローン・事業者ローン・商工ローンランキング

おすすめビジネスローン!資金調達の専門家が「絶対」におすすめしたいビジネスローン・事業者ローン・商工ローンランキング