ビジネスローンを利用するときに映画やドラマでよく見る「取り立て」が怖いという方が少なくありません。今回は、ビジネスローンの取り立ての実際のところがどうなっているのか?解説します。

以前は存在した、社会問題化にもなったビジネスローン(商工ローン)の取り立て

映画やドラマで利用される暴力的な取り立てのシーンは、すべてが荒唐無稽のものではありません。

一昔前には、実際にあったものと言っていいでしょう。

だからこそ、以前は「ビジネスローン(商工ローン)の取り立て」が社会問題化したのです。

例:日栄(現:日本保証)

wikipediaによると

1999年10月より強引な取り立て手法がマスコミで大きく報道されることとなり、企業イメージは凋落した。

社名が日栄だった1999年、支払いが行き詰った債務者や連帯保証人に対して「腎臓や目ん玉売って金作れ!」などと電話などで脅迫まがいの取り立てを行い、債務者がそれでは死んでしまうと言うと、「借金も返せないような奴は死ねば良い」とまで言われた。

この脅迫行為については同年10月9日のしんぶん赤旗に掲載されたことで初めて報じられ、この報道をきっかけに他の債務者・連帯保証人が受けた電話等の録音音声やインタビューが相次いでテレビの情報番組やドキュメンタリー番組で公開され、週刊誌(ゴシップ)などでもこぞって取り上げられたことから「商工ローン問題(日栄・商工ファンド問題とも)」として大きな社会問題となった。

それまでヤクザまがいの取り立て業者で脅し文句として使われていた「臓器を売れ」という一般には聞き慣れない言動や行為が、報道によって広く知らしめられたことで流行語(新語)になると共に、皮肉にもジョークや創作物のフィクションを含め一般的に使われるようになった。

と、怖いことが書かれています。

しかし、これは過去の話です。

これらの社会問題を契機に、民法(債権)、出資法、貸金業法、破産法、民事再生法、会社法など関係法令を駆使し対策が練られ、現在ではこのような取り立ては、金融庁に登録のない「闇金」以外ではほとんど行われていないのです。

取り立てを禁止する貸金業法

貸金業法第二十一条

(取立て行為の規制)

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

とあります。

簡単に言い換えると

取り立てにあたって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

1.正当な理由がないのに午後9時から午前8時に間に電話やFAXをかけたり、自宅を訪問したりしてはいけない

「正当な理由」とは

電話で連絡委が付かず、書面で督促状を発送しても返事がなく、かつ午前8時から午後9時の連絡では交渉できない場合

を意味します。

2.正当な理由がないのに債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話やFAXをかけたり、自宅を訪問したりしてはいけない

3.自宅や勤務先に訪問した際に、債務者から退去を求められたら退去しなければならない

4.張り紙、ポスター、看板などで、債務者の借金の事実をほかの人に明らかにしてはいけない。

5.債務者以外の方に返済をしてもらうことを要求してはいけない。

6.債務者以外の方に返済をしてもらうことへの協力を強要してはいけない。

と書かれています。

また、貸金業法の事務ガイドラインには

貸金業法の事務ガイドライン

【事務ガイドライン】

3-2-6 取立て行為の規制

法第21条第1項(法第24条第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の2第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の3第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)、法第24条の4第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)及び法第24条の5第2項(法第24条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下3-2-6において同じ。)の規定に係る監督に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 法第21条第1項の「威迫」に該当するかどうかは、個別の事実関係に即して判断する必要があるが、例えば、貸金業を営む者又は債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者等が、債務者、保証人等に対し次のような言動を行う場合、「威迫」に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。

① 暴力的な態度をとること。

② 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。

③ 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること。

(2) 法第21条第1項各号の規定は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の例示であり、取立て行為が同項に該当するかどうかは、当該規定に例示されているもの以外のものを含め、個別の事実関係に即して判断する必要がある。当該規定に定める事例のほか、例えば、次のような事例は、「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。

① 反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。

② 債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求められたにも関わらず、長時間居座ること。

③ 債務者又は保証人(以下3-2-6において「債務者等」という。)以外の者に取立てへの協力を要求した際に、協力に応ずる意思のない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、取立てへの協力を要求すること。

(3) 法第21条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当する可能性が高い。

・法第21条第1項第1号

① 債務者等の自発的な承諾がある場合

② 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合

・法第21条第1項第2号

① 債務者等の自発的な承諾がある場合

② 債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合

③ 債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合。なお、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。

・法第21条第1項第6号

① 弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士若しくは司法書士法人(以下3-2-6において「弁護士等」という。)からの承諾がある場合

② 弁護士等又は債務者等から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合

(4) 法第21条第1項第4号及び第5号に規定する「みだりに要求すること」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、以下のようなものが該当するおそれが大きい。

・法第21条第1項第4号

債務者等から法第21条第1項第4号に規定する方法により弁済資金を調達する意思がない旨の回答があったにも関わらず、当該債務者等に対し、更に同様の方法により弁済資金を調達することを要求すること。

・法第21条第1項第5号

債務者等以外の者から、債務の弁済に応ずる意思がない旨の回答があったにも関わらず、更に当該債務者等以外の者に対し、債務の弁済を要求すること。

(5) 法第21条第1項第4号に規定する「その他これに類する方法」とは、クレジットカードの使用により弁済することを要求すること等が該当すると考えられる。

(6) 法第21条第1項第6号に規定する「司法書士若しくは司法書士法人」に委託した場合とは、司法書士法第3条第1項第6号及び第7号に規定する業務(簡裁訴訟代理関係業務)に関する権限を同法第3条第2項に規定する司法書士に委任した場合をいう。

と記載されており、貸金業法の不足分に対する補足が書かれています。

補足されている部分

「威迫」とは

- 暴力的な態度をとること

- 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりするこ

- 多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること

次のような事例は「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。

- 電話、FAX、メールを反復継続すること

- 自宅に長時間居座ること

- 取立てへの協力を要求すること

「みだりに要求すること」とは

- 承諾を得ない方法で返済資金の調達を要求すること

- クレジットカードの現金化などで返済資金の調達を要求すること

となっています。

映画やドラマで出てくるような取り立て行為

- ドアに張り紙を貼る

- 何度も電話をかける

- 声を荒げて取り立てをする

- 家族に対して返済を強要する

- 大人数で押し掛ける

- 長時間居座る

- 腎臓を売って払えと脅す

- クレジットカード現金化で返済資金を用意させる

- ・・

すべて「できない」のです。

ビジネスローン取り立ての実際のところ

上記のような状況ですので、現在のビジネスローン(商工ローン)の取り立ては、きわめてビジネスライクに進められます。

返済を滞納した場合

1.電話やハガキによる督促

返済がない場合

2.一括返済を求める督促

それでも返済がない場合

3.裁判所からの督促状

それでも返済がない場合

4.「強制執行」による給与や財産の差し押さえ

となります。

声を荒げて、返済を強要されることはなくなりましたが、反面、返済をしなければ粛々と督促のレベルが上がっていきます。

ある意味では、暴力的な取り立てよりも、法的に認められて実行力を持つ「差し押さえ」の方が怖いともいえるのです。

ビジネスローン取り立てにおける注意点と対策

対策その1.闇金は利用しない

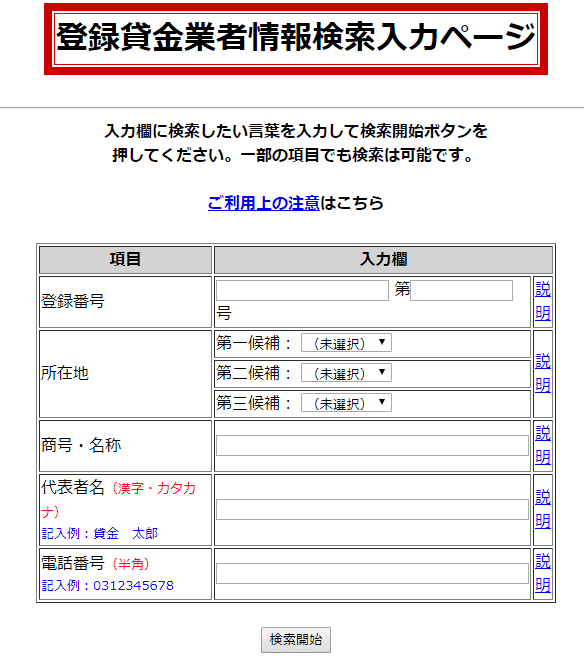

一番重要なのは「闇金は利用しない。」という点です。

ビジネスローン会社が貸金業法を守るのは、貸金業法に違反すると「貸金業の免許をはく奪されてしまうから」です。

貸金業の免許をはく奪されて困るのは、貸金業の登録をしている正規の貸金業者だけなのです。

貸金業の登録をしていない「闇金」の場合は、貸金業法を守る理由がありません。前述した違法な取り立てをする可能性があるのは「闇金」だけなのです。

対策その2.返済が遅延した場合は、こちらから連絡をする

暴力的な取り立てなどはありませんので、だからこそ、返済ができなくなったら、こちらから債権者に連絡を入れて

- 返済が遅れる理由

- 返済できない金額

- 返済できる日付

を伝える必要があります。

債権者との信頼関係があれば、「強制執行」の前にうまく可能な返済計画を相談して立てることも可能だからです。

対策その3.ビジネスローンは代表者が連帯保証人なので逃げられない

ほとんどの銀行融資やビジネスローンでは、会社の代表者が「連帯保証人」になります。

法人(会社)が借りたビジネスローンの資金ですが、連帯保証人である個人(代表者、社長)に返済義務があるのです。

会社を倒産させたとしても、経営者ご自身は返済する義務があるのです。

対策その4.返済が難しい場合は早い段階で弁護士に相談する

自分の力では返済が難しいという場合には

- 会社 → 精算、事業再生

- 個人 → 自己破産、民事再生

する必要が出てきます。

事業再生であれば、会社は継続できますし、個人で自己破産したとしても、日常生活に支障がでるわけではなく、また会社を立ち上げることも可能です。

「返済が難しい」と感じた場合は、ギリギリまで粘るよりは、債務者、従業員、取引先のためにも、迅速な決断が求められます。

おすすめビジネスローン!資金調達の専門家が「絶対」におすすめしたいビジネスローン・事業者ローン・商工ローンランキング

おすすめビジネスローン!資金調達の専門家が「絶対」におすすめしたいビジネスローン・事業者ローン・商工ローンランキング

「ビジネスローンの取り立てって、何をされるの?」

「ビジネスローンの支払いができず、取り立てが怖いのですが・・・」